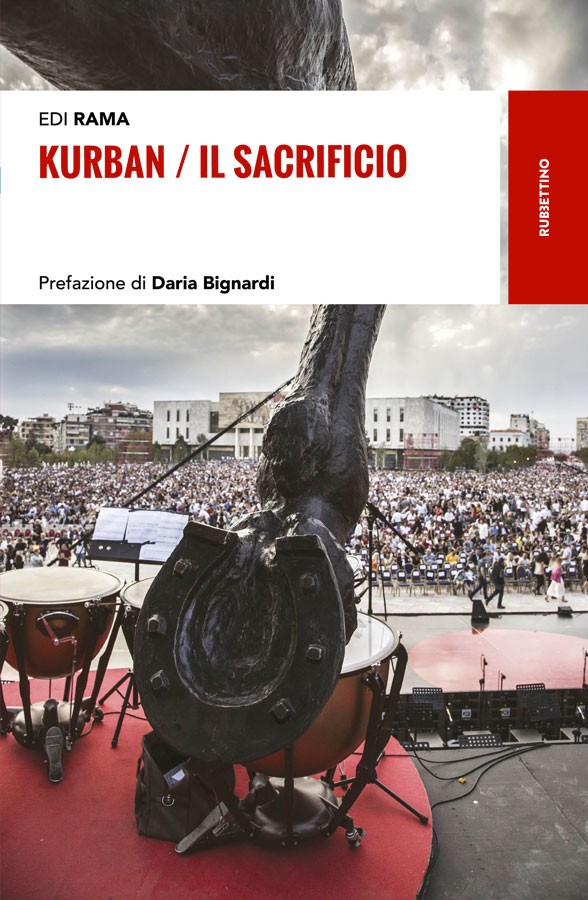

Rubbettino lancia l’ebook di “Kurban / Il sacrificio” di Edi Rama su tutti gli store

Il volume è disponibile anche in cartaceo sul sito www.rubbettinoeditore.it

Ha fatto in poche ore il giro del web e suscitato cori di plauso bipartisan il discorso fatto da Edi Rama, primo ministro albanese (già sindaco di Tirana), al “piccolo esercito” di medici e infermieri in partenza per l’Italia.

La passione di quelle parole, la capacità di vedere oltre il proprio “particulare” non ha certamente stupito chi conosce già Edi Rama o chi ha avuto modo di leggere la sua autobiografia politica pubblicata in Italia da Rubbettino col titolo “Kurban / Il sacrificio”, un libro che non è solo memoriale ma manifesto politico, strumento di lotta e, soprattutto, un formidabile saggio di antropologia.

Rubbettino rilancia in questi giorni di quarantena l’ebook di “Kurban / Il sacrificio” proponendolo a 8,99 su tutti gli store. Il libro è comunque disponibile in cartaceo sul sito www.rubbettinoeditore.it

Edi Rama è un politico che oggi definiremmo sui generis e il video del suo discorso lo fa capire bene. Non è un tecnico, non è un grigio burocrate, ma un artista che ha applicato all’arte del governo la capacità di immaginare un futuro diverso, la pretesa che solo gli artisti hanno di ricreare il mondo; l’idea – che nell’Europa dei tecnocrati può apparire eretica se non addirittura folle – che la bellezza può cambiare la storia.

Nella prefazione, Daria Bignardi, raccontando il suo incontro con Edi Rama lo descrive capace di una «energia quasi titanica e il profondo coinvolgimento nel contrastare il vecchio che ad ogni momento tenta di sovrastare il nuovo, un nuovo ancora in costruzione e quindi di per sé gracile e incerto»

Alcuni estratti da “Kurban / Il sacrificio”

Passione, immaginazione e potere

Chi crea scrivendo, disegnando, dipingendo, componendo musica o facendo un film, chi progetta una stanza, una casa, un grattacielo o semplicemente chi fabbrica un paio di scarpe, chi costruisce qualcosa di nuovo, grande o piccolo che sia, che abbia importanza per il mondo intero o solo per poche persone, sa – di più o di meno, ma sicuramente lo sa – che cosa è la calamita dell’immaginazione e la passione di dare forma con i propri poteri decisionali a cambiamenti nella vita degli altri, non importa se per un solo attimo o per tutta la loro vita. Tutto questo è l’arte, senza dubbio, ma non solo. Ma questa dopotutto è anche la stessa vita nell’infinità dei suoi gradini, dalla terra al cielo, dove fra tutti gli impulsi dell’uomo verso l’alto, in cerca di una vita migliore, entra anche la buona politica, anche il potere responsabile che decide sull’ordine delle cose terrestri, su quelle piccole quanto un paesino oppure su quelle grandi quanto il mondo: e qui l’immaginazione coincide con la realtà, qui il vaglio dell’immaginazione al setaccio dell’animo creativo dell’uomo che assomiglia a Dio, ma che Dio non è, coincide con la creazione di nuove condizioni di vita nell’ambiente, assecondando l’immaginazione sotto la pressione imprescindibile delle vecchie condizioni. Su quei gradini vengono fabbricate le novità del mondo in cui viviamo, mentre cerchiamo sentieri per camminare ogni giorno confondendoci nella marea delle persone, dei sogni, delle ambizioni, degli interessi e di tante altre cose visibili e invisibili che non dipendono da noi, cercando di fare ciò che vogliamo della nostra vita, senza poter impedire che la nostra vita faccia con noi ciò che vuole. Questa è la strada di ciascuno, ma nessuno fa la stessa strada.

Per colui che lo detiene, il potere è una minaccia ineludibile, che sta sulla soglia, che potrebbe diventare nibbio che acceca, fuoco che abbaglia, magia che inebria, potere che deforma, aliena, limita chiunque non sa che altro fare di esso, tranne che vivere di esso: potere che prima o poi lo trasforma in uno schiavo pericoloso, dannoso, incontenibile e irrazionale. Ma quel potere non agisce affatto in modo uguale su tutti, anche perché nessuno riesce a sfuggire al confronto con le sue tentazioni diaboliche, nelle quali ognuno soccombe sotto il peso del potere quando esso si trasforma in obiettivo. Senza ritorno. Ho l’impressione che quanto pesa la forza del potere che domina, altrettanto pesa la minaccia della schiavitù della paura di perderlo. Ho conosciuto quella paura come il peggior consigliere, non so se l’ho vinta tutte le volte che mi ha assalito alla vigilia di una decisione che dovevo prendere, ma so con certezza che non ho mai accettato di abbassare le armi davanti a essa.

Il primo giorno da sindaco di Tirana

Quando varcai la soglia del municipio di Tirana, mi investì una nuvola di fumo di tabacco che mi coprì la faccia mentre il chiasso dei corridoi mi stordì le orecchie. Nello stretto spazio di tre piani che non erano separati da soffitti, sulla sinistra, lungo la parete saliva una vecchia scala che mi permise di correre via dalla nuvola soffocante del primo piano, di girare ancora a sinistra sulla curva del lungo corridoio del secondo piano e di raggiungere sulla destra la scricchiolante porta dell’ufficio del sindaco. In quell’ufficio si parlava il linguaggio dei tempi nuovi, ma si stava in mezzo ai mobili e alle pareti vecchie, rivestite di legno uguale come tutte le pareti e i salotti degli hotel comunisti degli anni ’80, in cui l’estetica della costruzione del mondo nuovo, che doveva essere realizzato con le nostre forze e secondo i nostri gusti, si esaltava su superfici foderate di legno laccato, che ti accecavano con il loro ruvido bagliore. La lacca si era annerita e nascondeva il legno con il velo della vita piena di fumo della città, mentre nell’angolo insieme alle poltrone in pelle nera – un surrogato del salotto del sindaco – c’era una bacinella o forse o forse un grande secchio lasciato lì per raccogliere l’acqua che gocciolava dal soffitto affaticato anch’esso come tutto il resto dell’edificio, nella cui superficie, sulle lastre un tempo bianche del cartongesso si erano diffuse alcune mappe di umidità che avevano il colore ruggine degli strati di urina. «Non abbiamo fondi per riparare il soffitto!», disse, sedendosi accanto al secchio, il mio predecessore Albert Brojka e sollevando con la bocca semiaperta gli occhi verso il cielo da dove scivolò nella piccola superficie d’acqua, proprio in sintonia con il ritmo della conversazione, la goccia della sua prima frase.

Ogni ufficio aveva la sua nuvola e tra le nuvole si potevano distinguere le scatole nere delle tv. Le avevano spente perché, dovendomi presentare, io sarei passato di porta in porta, ma ciò non mi impedì di capire che l’amministrazione seguiva passo a passo le serie delle telenovele e si informava sulle notizie del giorno attraverso l’emittente televisiva di Shijak. Gli atti si dattilografavano su fogli ingialliti che non si sarebbero distinti da quelli dell’amministrazione del vecchio regime se non avessero avuto tanti errori ortografici e che sembravano aver assorbito il fumo del tabacco fino a esserne saturi. Sembrava che in quell’ambiente, quel fumare la sigaretta prendendosela così comoda, più che con il vecchio vizio del fumo avesse a che fare con la noia profonda, inconsolabile, che derivava dal tempo in cui si vegetava negli uffici solo per avere uno stipendio.

Vietato fumare e Togliete i televisori furono i primi due ordini che detti. Il secondo fu eseguito lo stesso giorno, mentre il primo, dopo una serie di fallimenti, fui costretto a fissarlo per iscritto.

La “terapia” del colore

I colori sono stati il rimedio che risvegliò poco dopo la capitale dell’Albania con la magia della speranza rinata.

Da quei tempi è passato ormai un decennio; il caldo torrido e prolungato di Tirana ha fatto svanire molte delle facciate sulle quali era apparso il volto del cambiamento. Mi resterà sempre un rimorso nella coscienza per non aver potuto portare a termine quel progetto, soprattutto se un giorno qualcun altro non lo riprenderà in mano comprendendo il grande valore non semplicemente estetico, ma soprattutto economico, che nasconde la colorazione degli edifici dell’epoca comunista, ma anche quella degli edifici costruiti successivamente senza permessi edilizi oppure di quelli con devianti alterazioni del permesso approvato.

(…) Quando i colori cominciarono a risanare la pelle scorticata dei vecchi edifici precisamente sulla Via Durazzo, cominciò anche a lacerarsi il fitto sipario dell’indifferenza sociale verso lo spazio pubblico, iniziò a mettersi in movimento l’occhio paralizzato dei cittadini rassegnati di fronte al pandemonio urbano, si aprì il primo sentiero di una comunicazione perduta tra il cittadino e la città. Sui palazzi doppiamente brutti – inizialmente per il fatto che erano nati come complessi ultrafunzionali senza alcuna pretesa estetica originale e, successivamente, sotto l’impeto democratico, per il fatto che erano diventati il risultato di quel bisogno di estendere gli spazi, che spalancò a casaccio finestre, balconi, soffitti, senza tener conto dell’imbruttimento della vista esterna – proprio i colori ebbero il ruolo di un nuovo attraente involucro. Tutto ciò era decisamente stimolante. Dopo un decennio fu la prima volta che scoppiò un dibattito di un genere nuovo, completamente diverso: non più il solito dibattito sulla politica, sul governo, sull’opposizione, sui politici in fila (…) ma un dibattito sociale, un dibattito su se stessi e sulla città, un dibattito trasformato in discussione dopo anni interi di assenza. Un dibattito sulla città non come luogo di nessuno, un luogo dove ognuno si poteva autoproclamare proprietario di una particella catastale pubblica occupata, ma come uno spazio comune, dove tutti passavano una parte del tempo, ma si erano dimenticati che quello spazio, oltre che a ciascuno, apparteneva anche a tutti.

In quei tempi nei quali era appena esplosa la libertà dei media elettronici, dopo anni interi vissuti sotto il bianco e nero esclusivo della Televisione di Stato del presidente delle Piramidi insieme alle carcerazioni e alle percosse di giornalisti per strada, andavano di moda trasmissioni con telefonate alla televisione e alla radio, la mattina e la sera, dove per mesi interi, non si parlava di altro che dei colori. I moderatori, che avevano addosso vestiti di un luccichio untuoso e cravatte dai toni pacchiani, non perdevano occasione per canzonare le colorazioni del municipio, mentre gli interlocutori al telefono erano molto più coinvolti nello spirito del progetto anche quando dicevano «no, non va»; essi lo dimostravano, ciascuno a modo suo, sollecitati per il fatto che qualcosa stava accadendo. Come al solito, dal podio del Parlamento si alzarono a squarciagola le voci delle autorità che erano in contrasto con la nazione; Sali Berisha e i suoi consumavano interi minuti per denunciare il ritorno della città al bordello e al circo di un pittore fallito; sulle pagine dei giornali un vespaio di critiche che andavano dagli attacchi banali ai tentativi di costruire profili psicoanalitici per il neo sindaco di Tirana. Ma un semplice sondaggio, fatto di due domande, ci fece capire chiaramente come la partecipazione del pubblico stava suscitando interesse per quella operazione che in quei mesi aveva trasformato Tirana, la capitale morta del Paese più povero d’Europa, in una caffetteria simile a quelle di Montmartre, dove si discuteva con passione sui colori degli impressionisti. La prima domanda del sondaggio era: «Vi piace la tinteggiatura a colori delle facciate dei palazzi?». E qui il 63 per cento rispose «sì»: una risposta simile era molto liberatoria nelle condizioni in cui tutto quel chiasso di pubblici canali di comunicazione provocava a noi del municipio incertezza per la percezione del pubblico. Ma il bello doveva arrivare con la risposta alla seconda domanda, perché in questo caso l’87 per cento, quindi più della metà di coloro che avevano risposto «no» alla prima domanda, diceva «sì», quando gli si chiedeva: «Dovrà continuare il progetto del municipio che consiste nella tinteggiatura a colori delle facciate?».